国际人口科学研究联盟(International Union for the Scientific Study of Population,IUSSP)四年一次的国际人口会议(International Population Conference, IPC)于2025年7月13-18号在澳大利亚布里斯班隆重召开。本次会议是该组织的第30届国际人口会议。作为全球人口学领域最具影响力的学术盛会之一,共计205个专题论坛。公共政策与管理学院多名师生参加会议,并在多个分论坛中进行了精彩的学术汇报。

行政管理系副教授白萌在“国际迁移与劳动力市场”分论坛(International MigrationandtheLabour Market)进行了题为《Gender Disparity and Determinants of Job Satisfaction among Expat Professionals in Mainland China》口头报告。

工作满意度是国际移民和外籍人才心理福利和社会适应的重要维度。研究利用2023年大湾区就业外国人调查数据,分析了在华就业外籍人才工作满意度的性别差异及其解释。研究发现,不同于西方相关研究普遍发现的性别-满意度悖论,在加入控制变量后,女性外籍人才的人力资本、工作场域的相对地位和公平感知等方面与男性并无显著差异,但工作满意度显著低于男性。社会网络支持的中介效应是性别差异形成的关键机制之一,而收入具有显著调节效应。研究揭示了中国情境下外籍人才工作适应的特殊性,强调在提升外籍人才在华适应和改善工作场域、社会政策包容性的过程中应更加关注性别因素。

社会保障系助理教授南妍在“老年人生活满意度与幸福感的因素”分论坛(Factors Contributing to Elderly Life Satisfaction and Wellbeing)进行了题为《What Neighborhood Environment Configuration Can Alleviate Depressive Symptoms in Older Adults: A Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis》汇报。

研究基于2020年中国家庭追踪调查(CFPS)的4697名60岁及以上样本,采用模糊集定性比较分析(fsQCA),探究社区设施、周边住房环境、社区安全、邻里关系和邻里援助这5个条件变量的组合对缓解老年人抑郁症状的作用。结果发现三种有效组合:第一种是社区安全、良好的邻里关系及邻里援助相结合;第二种是优质社区设施、良好邻里关系及邻里援助组合;第三种是完善的社区设施、良好的住房环境、安全的社区氛围及完善的邻里援助组合。且邻里援助是核心条件,社区安全与住房环境的联合作用在缓解抑郁症状方面堪比邻里关系。该研究为理解相关社区环境组合、理论实践及老年友好型社区建设提供启示。

人口与发展研究所助理教授葛廷帅在“老年人的代际关系与福利”分论坛(Intergenerational Relations and Wellbeing among Older Adults),代表合作团队作了题为《Whose Education Matters for Health Trajectories in Later Life? A Three-Generation Comparison in China》的报告。

该研究基于2011-2020年CHARLS数据,分析了家庭内三代人(父母、自己、配偶、子女)的教育程度对个体晚年健康轨迹的影响,以及这些过程中的健康测量和性别差异。研究发现,家庭成员教育在塑造个体晚年健康轨迹方面发挥着重要作用。其中,配偶教育和子女教育对男性的心理健康轨迹、自己教育和子女教育对女性的身体健康轨迹和心理健康轨迹至关重要。研究结果为制定以家庭为单位的老年人健康不平等干预政策提供了实证依据。

人口所博士生肖帆在“单身,孤独感与幸福感”分论坛(Singlehood, Loneliness,and Well-Being)作了题为《Living Alone and Subjective Well-Being among the Young and Middle-Aged in China》的口头汇报。

该研究基于中国综合社会调查2010年、2012年、2013年、2015年、2017年和2018年六期横截面数据,分析了独居对中青年人主观福祉的影响,并探讨了性别、婚姻状态和教育程度的调节作用。研究发现,独居对主观福祉有显著的负向影响;调节分析表明,这种负向影响在男性(相较于女性)、未婚男性(相较于已婚男性),以及大学学历的农村男性(相较于小学学历农村男性)中更为显著。

人口所博士研究生王甜在“低生育趋势与未来:东亚与全球视角”分论坛(Low Fertility Trends and Futures: East Asian and Global Perspectives)上,作题为《Trends in Cohort Fertility Level in China》的口头报告。

本研究基于2017年全国生育状况抽样调查数据,聚焦中国女性的队列生育水平变动,系统分析了1957—1987年出生队列女性的生育水平变动趋势。研究通过测算各队列的平均曾生子女数,考察生育的推迟与补偿情况,并采用分解方法分析影响队列生育水平变化的因素。结果显示,随着时间推移,女性的平均曾生子女数持续下降;初婚年龄越晚,生育子女数越少;晚出生队列女性的生育推迟程度加深,且一孩生育水平的下降对队列总体生育水平的影响更为显著。此外,女性城乡结构与教育结构的变动对队列生育水平的变动产生影响。

人口所博士研究生韩青在“全球最新死亡率估计”分论坛(Flash Session - New Mortality Estimates across the World)上,作题为《Changes in the structure of Chinese families who lost their only child A simulation analysis with life tables》的口头报告。

本研究基于2020年全国人口普查数据,使用生命表和概率方法,分析了不同死亡顺序下失独家庭结构的相关指标,探讨了父母初育年龄、夫妻年龄差对这些指标的影响。研究结果表明:失独家庭不同死亡顺序对应概率的年龄模式均呈先升高后降低的趋势,儿子出生后第54-59年是失独家庭演变为父亲或母亲单人家庭的高峰期。死亡顺序为父、子、母对应的最终累积概率最高。失独父母在78岁以上仅一方存活,是最需要社会扶助的家庭。随着父母初育年龄的增加,四种死亡顺序对应的累积概率降低,儿子死亡时年龄减小;但该年龄的改变对父母独自存活年限基本没有影响。失独家庭结构指标也受到夫妻年龄差的影响。政府应该依据失独家庭结构完善差异化家庭支持政策。

人口所博士生巩佳伟在“性别、家庭和生育”分论坛(Gender, Familyand Fertility)进行了题为《Roadblock or Reservoir: a Study of the Effects of Overwork on Fertility Behavior》的口头汇报。

该研究基于CFPS2010-2022七期数据,借鉴贝克的家庭经济学理论,结合中国就业与生育的现实情境,探究了工作时间、工作强度、身体健康状况和心理健康状况对个体初育年龄和二孩生育间隔的影响。研究揭示了过度劳动对个体生育行为的在孩次方面的异质性,为中国劳动力市场改革、提升生育率提供了实证支持。

人口所博士生程颖在“代际关系影响” 分论坛(Influences of Intergenerational Relations)进行题为“Disappointed or Understood? The Effect of Filial Discrepancy on Life Satisfaction of Older Adults in Rural China”的口头汇报。

该研究基于“安徽省农村老年人福利状况调查”数据,分析孝道偏差对中国农村老年人生活满意度的影响及其内在机制。研究发现,当代中国农村老年人普遍面临多维度的孝道偏差,其中以工具型孝道的偏差最为显著。情感型与经济型孝道偏差显著降低了农村老年人的生活满意度,其中孝道感知发挥着重要的中介作用;工具型孝道偏差对生活满意度的影响则不显著。研究结论指出,尽管面临社会结构与代际关系的深刻变迁,孝道文化在农村地区依然具有强大的影响力与文化适应性。该研究为制定符合时代变迁与文化背景的老龄政策和家庭政策提供参考,有助于推动农村老年人心理福祉的提升与代际和谐的实现。

博士生程颖受邀担任“家庭、工作与教育:复杂的相互关系及其后果” 分论坛(Family, Work, and Education: Complex Interrelations and Consequences)主席,主持五位学者围绕家庭结构、劳动力参与与教育转型的主题展开交流与对话。该分论坛涵盖来自欧洲、亚洲、非洲等地区的前沿实证研究,展示了家庭、劳动与教育在不同人口结构与制度背景下的交叉动态,也凸显出人口老龄化对该议题的深远影响。

人口所博士生陈祉璇在“国内人口迁移和社会经济不平等”分论坛(Internal Migration and Socio-Economic Inequalities)进行题为《How Acculturation Affects Settlement Intentions of Chinese Rural-Urban Migrants: The Mediating Roles of Socioeconomic Status and Psychological Well-Being》的口头汇报。

该研究基于双向多维文化适应框架,使用广州乡-城流动人口调查数据,识别出四种文化适应策略,并重点探讨其对城市定居意愿的影响。研究发现,采取“整合”策略的流动人口更倾向于在城市定居,而采取“分离”策略的流动人口更倾向于返乡。机制分析表明,社会经济地位和心理福祉在文化适应与定居意愿之间具有关键中介作用,特别是生活满意度的间接影响显著。同时,研究还部分验证了链式中介效应:文化适应通过感知社会经济地位提升生活满意度,最终影响城市定居意愿。本研究突破了传统以经济或制度因素为主的分析视角,强调文化、经济与心理多因素联动对定居决策的复杂影响,并为构建更具包容性与“流动敏感性”的城镇化政策提供了理论支撑与实证依据。

人口所博士研究生李云在“性别、家庭与婚姻”分论坛(Gender, Family, and Marriage Across Contexts)上作了题为《Trends of Never-Married Proportion for Chinese Women: A Cohort Analysis》的口头报告。

研究使用2017年全国生育状况抽样调查数据,基于队列视角,通过计算各项指标,揭示出以下特征:越晚出生的队列,未婚比例越高;晚出生队列、受教育程度高、住在城市的女性更可能推迟婚姻,且在较高年龄婚姻的补偿程度减弱;晚出生队列女性在较低年龄时结婚条件概率下降对终身未婚比例的贡献增加;1987队列到49岁时的终身未婚比例升高;晚出生队列中教育结构变动对年龄别未婚比例总体变动的贡献增加;进度效应对女性时期未婚比例的影响程度逐步增强。未来,中国女性将持续推迟进入婚姻的年龄,从晚婚转变为不婚的可能性将进一步增加。

人口所博士研究生韩璐在“现代家庭人口学”分论坛(Modern Family Demography)进行了题为《The Evolution of the “4-2-1” Family Structure: A Simulation Based on Multi-State Family Structure Tables》的口头汇报。

该研究表明4-2-1家庭结构的存活概率几乎呈线性下降,并随着家庭成员的去世逐步演变为其他家庭结构。这些家庭结构的存活概率随着子辈年龄的增长先上升后下降。祖辈4人的预期存活年限大约为17年,随着子辈年龄增长,有一些家庭结构的预期存活年限开始下降,几乎不存在子辈同时赡养4位甚至6位老人的情况;失独家庭的年龄别已存活年限增长缓慢;父辈和子辈全部去世的失独家庭结构的年龄别已存活年限极短

人口所硕士研究生谭惟伊代表合作者作口头汇报,题为《Changes of Proportion Never Married and Expectation of Single Life for Chinese Women: Based on Nuptiality Tables》。

该研究通过构建队列初婚表,计算了队列间未婚比例和预期单身寿命的变化,分析了队列间年龄别初婚概率的变化对未婚比例和预期单身寿命变化的影响,对晚出生队列中未婚比例和预期单身寿命在城乡和受教育程度间的差异进行了分解。研究发现,队列间未婚比例的上升和预期单身寿命的增加主要由低年龄段(20~25岁)的初婚概率下降导致,晚出生队列中城乡女性和不同受教育程度女性的未婚比例和预期单身寿命差异同样主要由低年龄段(18~26岁)的初婚概率差异导致。

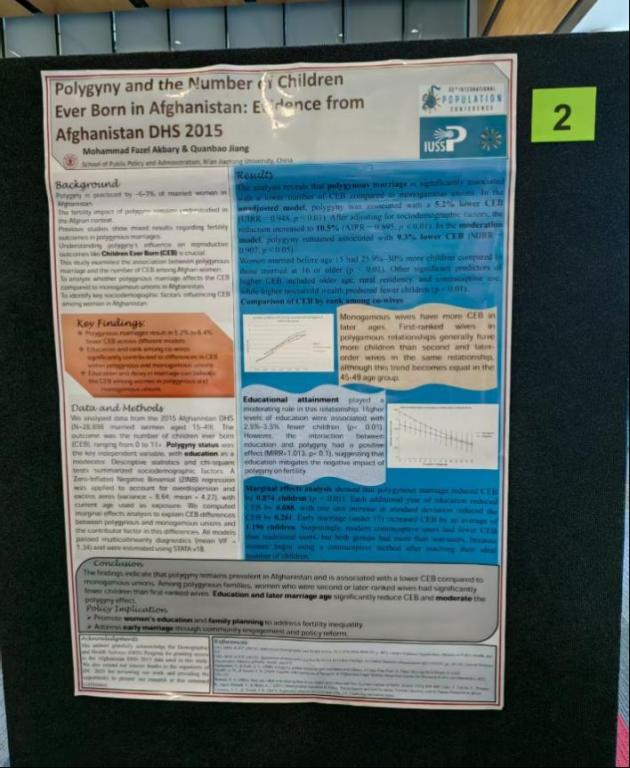

姜全保教授代表合作者进行海报展示(第一作者为人口所博士生Mohammad Fazel Akbary),题为《Polygyny and the Number of Children Ever Born in Afghanistan: Evidence from Afghanistan DHS 2015》。本研究旨在探讨阿富汗一夫多妻制与女性曾生子女数量之间的关系。采用零膨胀负二项式(ZINB)回归模型和边际效应分析,对2015年阿富汗人口与健康调查样本进行分析。研究发现:一夫多妻制在阿富汗仍然盛行,且与一夫一妻制相比,其生育率较低。在一夫多妻制家庭中,二房或次房妻子生育的子女数量明显少于一房妻子。受教育程度提高和婚姻推迟显著降低了生育率,并缓和了一夫多妻制的影响。

会议汇集了来自全球范围内的人口学等相关领域的专家学者和政策制定者,介绍和讨论了全球和区域人口问题,参会师生在本次学习和交流中受益匪浅。西安交通大学公共政策与管理学院将始终积极参与人口学科的国际学术对话,为中国人口研究的高质量发展贡献交大力量。