近期由我院杜鸣溪教授作为(共同)第一作者和通讯作者、刘秋雨助理教授作为参与合作作者,与来自北京大学、中国石油大学(华东)等单位多位学者,共同合作撰写的研究论文“Mitigation policies interactions delay the achievement of carbon neutrality in China”于1月31日发表在国际权威期刊Nature Climate Change(IF=30.3);并于同期受邀发表政策短评“Policy interactions make achieving carbon neutrality in China more challenging”。北京大学刘宇教授、杜鸣溪教授与中国科学院大学羊凌玉博士为该研究共同第一作者;刘宇教授、杜鸣溪教授与中国石油大学(华东)崔琦副教授为该研究共同通讯作者。

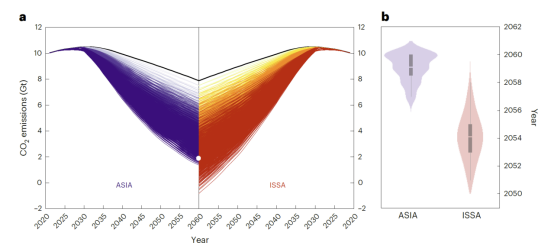

未来我国实现碳中和对于全球《巴黎协定》1.5°C目标的达成具有重要意义。实现碳中和目标依赖于多种减排政策的共同实施。但需要注意的是,政策间的权衡与协同会影响到最终实施效果。为了回答减排政策关联如何影响碳中和目标的实现这一科学问题,该研究构建了1295种减排政策的组合情景,基于动态可计算一般均衡模型对于减排效果和经济成本进行了模拟与分析。所有的组合情景都分别在两种假设下进行模拟和比较:考虑政策关联(ASIA)和不考虑政策关联(ISISA)。结果表明(下图),减排政策间的关联效果会使实现碳中和的难度上升接近六倍,使实现碳中和的平均年份推迟接近六年。在所有的减排政策中,无论是减排效果还是经济成本,碳定价和可再生能源政策之间都产生了最强的权衡效应,而可再生能源和终端电气化政策之间存在最强的协同效应。这一现象的原因可总结为:当具有互补机制/竞争机制的减排政策共同实施时,会扩大/压缩其潜在的政策空间,从而产生协同效应/权衡效应。因此对于我国及处于能源转型期的广大发展中国家来说,优先保障可再生能源与终端电气化的共同发展会是最为有效的减排政策组合。该研究揭示了政策关联对于政策效果的显著影响与作用机制,强调了通过优化政策组合与定序从而提升政策效率的重要性与可行性。

研究文章链接:https://www.nature.com/articles/s41558-024-02237-2

政策短评链接:https://www.nature.com/articles/s41558-024-02240-7